2021年中國污泥處理行業市場盈利能力分析預測及項目投資可行性研究

?

污泥處理是城市污水處理廠環境功能的保障和深化。從原理上講,城市污水處理是將污水中懸浮態、膠體態或溶解態的物質(污水中的有機物或營養物質經微生物處理轉化為活性污泥等)轉化為固體,并從水體中析出分離的過程。活性污泥中含有大量有機物質及營養物、病原菌、寄生蟲卵、重金屬和某些有毒有害難降解有機物質等。國內外污水處理廠常規配套的離心機、帶式壓濾機等設備脫水后污泥含水率一般為80%左右,這類污泥具有含水率高、易腐敗、產生惡臭等特點。從某種意義上講,城市污水處理廠只是對污水中的有毒有害物質的一種富集或轉化,而不是完全的處理過程,任何污水處理過程都必然會產生污泥。

因此,污泥處理是水污染控制和水環境保護的重要部分,也是污水處理廠和城市衛生環境面臨的重要問題,與此同時,污泥也是國內外固液分離領域公認的最難處理的物料之一。

根據《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》要求,到2020年底,地級及以上城市污泥無害化處置率達到90%,其他城市達到75%、縣城力爭達到60%;重點鎮提高5個百分點,初步實現建制鎮污泥統籌集中處理處置。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國污泥處理行業市場發展現狀及投資前景預測報告》

1、污泥的分類:

(1)根據污水來源分類:根據污水來源,污泥主要可分為:生活污泥、工業污泥和企業壓榨污泥等,具體包括:

1)生活污泥是指在城鎮污水處理廠處理生活污水過程中產生的污泥,有機物含量較高,顆粒較細,密度較小,且呈膠體結構。

2)工業污泥是指工業污水處理廠和以工業污水處理為主的綜合污水處理廠產生的污泥,與生活污泥相比,工業污泥的來源更廣,成分更復雜,其具體的成分和特性與其來源密切相關。

3)企業壓榨泥是指工業企業污水預處理過程產生的物化、生化和深度氧化污泥等,常見的企業壓榨泥包括印染污泥、造紙污泥、制革污泥、食品污泥等;

4)其他污泥還包括給水水源凈化以及河道、湖泊、池塘等自然或人工水體疏浚等過程中產生的污泥。

(2)根據污水處理工藝和環節分類:根據污水處理工藝和環節,污泥可主要分為:初沉污泥、剩余活性污泥、消化污泥和化學污泥等。

初沉污泥也稱初級污泥,是指污水在一級處理過程中產生的污泥,主要來自污水處理廠的初沉池。初沉污泥中含有許多大顆粒物質,其中無機砂礫較多、有機質較少,初沉污泥的污泥比阻通常為20~60×1012m/kg,該類污泥的處理難度相對較小。

剩余活性污泥是指活性污泥法或生物膜法處理過程產生的污泥,主要由好氧微生物和依附在微生物群體上的有機物質和無機物質組成,其中含有大量有機物質及營養物、病原菌、寄生蟲卵、重金屬和某些有毒有害難降解有機物等,同時具有含水率高、體積大、易腐敗、產生惡臭、比重較小、顆粒較細等特點,剩余活性污泥的污泥比阻通常為100~300×1012m/kg,該類污泥的處理難度相對較大。

消化污泥是指剩余活性污泥經過厭氧消化或好氧消化處理后產生的污泥,污泥經過好氧消化處理后呈褐色至深褐色的絮狀物,相比剩余活性污泥,好氧消化處理后的污泥更易脫水。厭氧消化處理后的污泥是帶有難聞氣味的深褐色或黑色粘稠液體,厭氧消化污泥的污泥比阻通常為40~80×1012m/kg。

化學污泥是指采用化學法處理污水后產生的污泥,針對污水中特定的污染物需要加入對應化學藥劑將污染物去除,因而污水性質和化學藥劑的差異會導致化學污泥的成分也不盡相同。化學污泥中通常含有大量膠狀結構的親水物質導致其難以脫水。

2、污泥的成分

(1)污泥中的水分:污泥中的水分按其狀態共分為四種:1)間隙水,是存在于污泥顆粒間隙中的游離水分,又稱自由水;2)毛細水,是污泥顆粒之間或顆粒裂隙中由于毛細作用與污泥顆粒結合在一起的水分;3)吸附水,是由于表面張力的作用吸附在污泥顆粒表面的水分,由于污泥顆粒小,所以具有極強的表面吸附力;4)結合水,是存在于污泥顆粒內部或微生物細胞內的水分,只有改變污泥顆粒的內部結構才能將結合水分離。

四種水分的結合強度依次為間隙水<毛細水<吸附水<結合水。理論上,間隙水相對容易脫除,可通過重力沉淀(濃縮壓密)而分離。毛細水可通過施加離心力、負壓力等外力,破壞毛細管表面張力和凝聚力的作用力而分離。吸附水可采用混凝方法,通過膠體顆粒相互絮凝來去除附著在表面的水分。結合水則較難去除,特別是微生物細胞內的結合水,必須從細胞內滲出才能去除。一般的污泥重力濃縮法和機械方法僅能去除污泥中的間隙水和部分毛細水。污泥顆粒表面的吸附水和部分毛細水與污泥表面的結合力很強,無法簡單用機械方法去除。污泥深度脫水的重點在于對毛細水、吸附水和結合水的去除,有效改變污泥的化學、生化學、物理特性是去除這三部分水的重要方法和有效途徑。

(2)污泥中的胞外聚合物:污泥顆粒表面吸附有各種荷電離子以及由微生物在其代謝過程中分泌于細胞體外的胞外聚合物,這些荷電離子和胞外聚合物具有很強的持水性。胞外聚合物是微生物細胞外高分子物質的總稱,其質量占剩余活性污泥總重的80%、總有機物的50%-90%、污泥干重的15%,是剩余活性污泥中除微生物細胞和水分外的第三大組成物質,對污泥性質影響顯著。胞外聚合物主要由多糖、蛋白質、核酸等高分子物質組成,這些聚合物可以形成類似凝膠的、高度水化的帶電絮體基質,將微生物包埋在絮體里面,維持絮凝體結構和功能的完整性。由于蛋白質表面帶有-NH4+、-COOH、-CONH2、-OH、-SH等親水的極性基團,有利于絮體吸附水的存在;多糖表面帶有SO42-、PO43-、-COO-等官能團,其容易在菌體周圍形成水化膜。胞外聚合物的水合作用及復雜的表面極性極大地影響污泥絮體結構和脫水性能。

(3)污泥中的其他成分:污泥中的固相成分較為復雜,可分為有機相和無機相,有機相包括微生物形成的菌膠團及吸附的有機物、絲狀菌、微生物殘留固體、病原菌、寄生蟲卵等生物體,也包括來源于污水中的有機物如蛋白質、糖類、脂肪、油脂等;無機相主要為泥沙、無機沉淀物等。固態成分會一定程度上決定污泥粒徑、沉降性、穩定性等性質。

污泥中還含有眾多有毒有害物質,其中以重金屬污染和有機污染物為主。重金屬污染是污泥污染中的重要部分,不同種類的污泥中重金屬類別的分布有較大差異,工業污泥中的部分重金屬如Cu、Cr、Ni等重金屬含量通常高于市政污泥。污泥中的有機污染物種類繁多,不同來源的污泥由于產業結構、人民生活習慣方面的差異所含污染物的種類和含量也存在較大差異。

中金企信國際咨詢專業編制《污泥處理項目可行性研究報告》為企業投融資、項目立項、銀行貸款申請、批地申請等提供專業化優質服務。

3、影響污泥處理的因素

(1)污泥性質的影響:污泥中有機質含量、顆粒粒徑、粘度、荷電性質等因素都會影響污泥的性質,進而影響其脫水性能,具體如下:

①有機質含量:由于有機質具有一定的保水作用,在過濾過程中形成的可壓縮濾餅在受壓情況下容易造成過濾通道阻塞,導致脫水效率較低。另外,因為胞外聚合物的含量是影響污泥脫水性能的重要因素,而胞外聚合物是菌膠團之間連接的媒介,當有機物含量較高時,微生物的生長繁殖迅速,胞外聚合物的含量增加,使得污泥菌膠團結構更加穩定。因此,污泥中有機質含量的增加會使得污泥脫水變得更加困難。

②顆粒粒徑:污泥顆粒粒徑分布也是影響污泥脫水性能的重要因素。在機械壓濾脫水過程中,小尺寸的顆粒污泥可以透過孔隙,大顆粒污泥則會被濾網截留在泥餅層,而顆粒尺寸和孔徑相近的污泥顆粒往往會阻塞濾布孔隙,降低污泥脫水效果。另外,較大的顆粒粒徑也有利于污泥脫水過程中形成“導流渠道”,使水分易被導出。對于相同性質的污泥來講,通常顆粒粒徑越小,污泥越難以脫水。

③粘度:污水處理廠在污泥濃縮過程中通常會投加有機高分子絮凝劑,這些有機高分子絮凝劑粘性較大,如果添加過量會導致污泥粘度增加,在壓濾過程中堵塞濾布,影響脫水效果。另外,污泥中本身含有的物質(如浮油、乳化油及溶解油等)也可能導致其粘度增大,造成脫水困難。

④荷電性質:污泥中羧基、氨基和磷酸基等基團水解電離產生帶負電荷的離子基團,致使污泥表面產生靜電斥力,不利于污泥脫穩。通常采用Zeta電位表征污泥膠體所帶電荷性的大小,Zeta電位值越小,污泥所帶的負電性越強,污泥絮體間的斥力越大,污泥絮體越難沉降,污泥狀態穩定,脫水性能差。

(2)處置要求:污泥處理與處置是兩個相互影響的環節,不同的污泥處置路徑對污泥的性質有不同的要求,也即對污泥處理技術有不同的要求。以衛生填埋、土地利用、焚燒和水泥窯綜合利用為例:

衛生填埋對污泥的橫向剪切強度有較高的要求,因而要求在污泥處理過程中加入更多能夠使得污泥固結的藥劑。土地利用對污泥的含水率、養分指標、種子發芽指數以及污染物指標等有較高的要求,并且有相關法律、法規與標準限制,因而要求在污泥處理過程中加強穩定化、降低污泥含水率。

干泥性能需滿足后續協同焚燒、單獨焚燒處置的要求主要有以下方面:①避免對焚燒系統設備造成腐蝕與影響煙氣處理,主要是要嚴格控制污泥中的Cl-、S等含量。②適合不同焚燒溫度要求,如流化床900℃與粉煤爐1400℃協同焚燒、水泥窯1500℃協同處理等不同焚燒溫度對干泥的泥質要求不同,,主要是防止污泥中的無機鹽成分高溫分解后對焚燒煙氣產生影響及焚燒粉塵對后續設備、煙道等產生磨損與堵塞情況。③須確保焚燒灰渣后續可資源化利用。

(3)其他影響因素:溫度是影響微生物生長繁殖的重要因素,具體而言,會影響酶活性、細胞膜的流動性、物質的溶解度,因而同一污水處理廠不同季度污泥脫水效果也存在差異。春季污泥中的微生物生長繁殖速度較快,胞外聚合物含量提高,污泥脫水性能下降。冬季低溫條件下絲狀菌的大量出現會導致污泥絮體疏松、密度減小,進一步導致污泥比阻和沉降指數增大。與常溫條件相比,低溫條件下污泥有更高的親水性,污泥的胞外分泌物粘性更強,使得污泥的壓縮性降低、處理難度上升。

此外,不同污泥來源、污水處理工藝及不同含水率的污泥性質、成分各有不同,處理所需的適用藥劑或工藝也有所差異。因此,污泥混合后,污泥成分、顆粒粒徑、污泥比阻等污泥特性均將發生一定變化,對應的處理難度也有所不同。

4、污泥的處理處置目標:

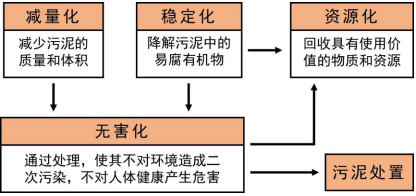

污泥含有一定量的資源性成分,若能得到妥善處理可成為一種良好的資源,否則將會對環境造成污染:一方面,污泥中通常含有病原微生物、寄生蟲卵、重金屬和難降解有機污染物質,如果不能得到妥善的處置,容易造成水體、土壤和大氣的二次污染,對生態環境構成威脅;另一方面,生活污泥中含有種類復雜的有機物以及氮、磷等營養物質,經過適當的資源化處理后可以用作土壤改良劑,

促進植物生長。此外,脫水干泥還含有一定的熱值,可作為燃料或建材原料。為提高污泥處理處置水平、保護和改善生態環境、促進經濟社會和環境可持續發展,根據《城鎮污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術政策(試行)》,污泥處理處置的目標是實現污泥的減量化、穩定化和無害化,鼓勵回收和利用污泥中的能源和資源,堅持在安全、環保和經濟的前提下實現污泥的處理處置和綜合利用,達到節能減排和發展循環經濟的目的。

?

?

(1)污泥的減量化:污水處理廠常規配套的離心機、帶機等機械脫水方法得到的污泥含水率一般為80%左右,通常而言,該污泥含水率高、有惡臭,易腐敗變質,裝卸、運輸和后續處置較為困難。如何通過經濟、環保措施將含水率80%污泥脫水減量至含水率50%以下,跨越污泥粘滯區,為后續焚燒等處置利用創造條件,是污泥處理的核心難題之一,也是環保行業一個公認的技術難題。

減量化處理的目的是大幅縮減污泥的質量和體積。污泥中水分的減少,污泥的形態會逐步從半流動狀變化到粘滯狀、塑性性狀、半干固體狀直到純固體狀,含水率較低的污泥有利于運輸、貯存和后續處置。

通常而言,濕污泥的處理處置過程是能量凈損耗的過程,如熱干化工藝過程蒸發污泥中的水分需消耗大量能量,高耗能導致的高處理成本成為污泥處理的一大難題,特別是含水率55%-65%處于污泥的粘滯區時,污泥粘性大,輸送和焚燒處置過程所需的能耗很高,因此在處置之前將污泥的含水率降至粘滯區以下,有利于減少處置過程的能耗。

此外,若無法在污泥處理環節大幅減小污泥的質量和體積,將會面臨污泥難以存放、運輸困難以及易造成二次污染的問題,且不論后續采取何種處置方式,都會增加污泥處置過程所需的人工、設備、投資和運行成本。因此,污泥的減量化是污泥處理處置過程中必要的步驟。

(2)污泥的穩定化和無害化:污水處理的目的主要是實現污水中污染物降解和去除,污水處理過程30%~50%的有機污染物成分轉化至活性,其他重金屬物質、難降解有機物等最終富集成為污泥,因此污水處理污泥具有較高的二次污染風險。

污泥的穩定化和無害化是指降解污泥中的易腐有機物質,減少或固化、鈍化重金屬成分,消除惡臭異味,殺滅污泥中的細菌、寄生蟲卵、病毒及病原體等,減輕或消除污泥對環境可能造成的二次污染,通過處理,使其不對環境造成二次污染,不對人體健康產生危害。

(3)污泥的資源化:資源化是指將污泥經合適工藝處理后,使其轉化為可以利用的資源。污泥既是能源物質又是營養物質,污泥含有的有機物質具有一定熱值;對于城市生活污泥,因其含有豐富的氮、磷、鉀和各種微量元素等營養物質以及有機質,能促進植物生長、增加植物產量、提高土壤養分和微生物活性,改善土壤耕性,增加土壤的透水性,降低土壤密度等,是園林植物較為理想的肥料,可作為再生資源使用。然而,污泥具有污染物和資源的雙重屬性,如果因處置不當而導致大量污泥的無序棄置,不僅會導致能源物質和營養物質無法得到有效利用,還會對環境造成二次污染,不符合可持續發展的要求。

污泥“四化”之中,無害化處理是基本要求,減量化處理是基礎,穩定化處理是核心,資源化利用是終極目標,是實現循環經濟和生態文明建設的重要舉措,是污泥處理處置技術發展的重要目標和未來繼續前進的動力與方向。

鑒于能源、資源短缺、全球氣候變化、糧食安全、土壤礦化、全球磷資源短缺等現實問題,污泥資源化與能源化越來越受到重視,且符合目前科技發展水平,是未來污泥處置的重點發展方向。污泥的資源化與能源化可以有效利用污泥的熱值經焚燒副產蒸汽發電,也可通過土地利用實現污泥中有機質、營養元素以及微量元素的有效利用。

因此,探索污泥資源化利用技術是污泥處理處置行業創新突破的必經之路,污泥資源化作為污水處理的“最后一公里”,只有為污泥尋到一條科學合理的資源化出路才能有效解決污水污染問題。