中國工業污染治理市場投資結構分析及發展戰略研究預測

?

整體概述:工業在我國的經濟結構中占據著重要位置,但由于工業環保設施的缺乏�、技術落后����、排放標準不嚴等原因�����,成為了最大的污染源。使得工業污染治理行業發展迅速�����。

從工業污染行業分析了解到���,自十五大以來�����,國家加大了對電力、水泥、鋼鐵�、化工�、輕工等重污染行業的治理力度����,加強了對城鎮污水、垃圾和危險廢物集中處置等環境保護基礎設施的建設投資,有力地拉動了環保產業的市場需求��,產業總體規模迅速擴大��,領域不斷拓展���、結構逐步調整���、整體水平有較大提升�,運行質量和效益進一步提高����。已經從初期的以“三廢治理”為主�����,發展為包括環保產品、環境服務�����、潔凈產品����、廢物循環利用��,跨行業����、跨地區�,產業門類基本齊全的產業體系。

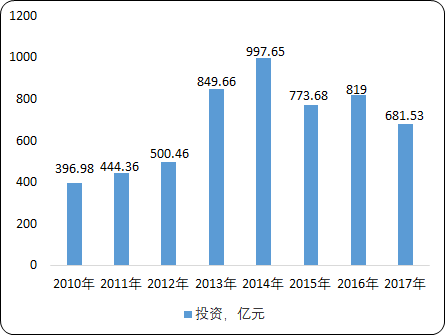

產業發展特點:從工業環保的投資結構看,我國工業污染治理投資共包含廢水�、廢氣����、固體廢物��、噪聲等多種細分領域投資����,其中廢氣治理投資占比較高且過往快速增長����。從工業污染行業分析了解到,目前我國的水利、環境和公共設施管理業投資總額持續增加,但增長速度波動變化�。近年來我國水利建設速度放緩��,環保行業發展前景較好,環境投資力度不斷加強。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國工業污染治理行業市場研究及深度專項調查投資預測報告》統計數據顯示:2017年水利��、環境和公共設施管理業投資額達到82105億元���,同比增長21.2%�����。其中,工業污染治理總投資681.53億元�����。

2010-2017年中國工業污染治理投資現狀分析

?

?

數據統計:中金企信國際咨詢

從相關上市公司業務發展看�,其中大氣治理及危廢領域公司業務成長較快。究其原因主要是電力企業以大型國企為主����,盈利能力較強且集中度高�,政府相對容易監管且脫硫脫硝成本以通過電價補貼方式給予補償;對于危廢處置而言����,政府強化監管是關鍵需求推動力,兩高司法解釋出臺(危廢傾倒3噸以上入刑等)推動危廢回流正規渠道����,且絕大多數產廢企業支付的危廢處置費用規模不大�����,承受能力相對較強。

從需求成功釋放的工業環保細分行業的發展經驗看�����,政府監管����、補貼、排污企業盈利能力�����、環保成本高低等對于工業治理需求能否釋放有決定性影響���。

市場現狀:我國的工業污染場地修復項目分布具有明顯的地域性特點�,主要分布在沿海、沿江大城市周邊����,區域上以京三角����、長三角�����、珠三角最為集中�����,具體省份以京津冀、滬蘇浙��、兩湖兩廣及重慶地區居多����,其中江蘇、北京����、浙江�、上海4地修復工程數均達19個以上����,占統計項目總數的51.8%。目前初步判斷��,修復項目的空間總體分布受我國工業空間布局的影響����,魏后凱指出我國的工業“具有向沿海沿江等優勢地區集中����,向中心城市集中,向城鎮地區集中”的特點,污染場地為工業企業搬遷所致�,必然具有相似的分布特征�;修復項目的空間分布還受城市發展水平與土地開發價值的影響����,也是其資金來源問題的體現。此外修復項目多分布于一線城市及部分省會城市�,經濟較為發達�,土地價值相對較高����,土壤修復再開發的驅動力也相對較大。這些高房價的城市,高昂的場地修復費用可以消化在土地流轉費用中���,由地方政府、開發商和購房者共同埋單。

西南���、中南地區以重金屬修復項目為主,有機物修復項目相對較少;有機物修復項目主要分布在東部較為發達的京津冀及滬蘇浙區域,這與我國工業類型的區域分布密切相關����。西南�、中南地區礦產資源豐富�,鋼鐵及有色金屬等重工業相對發達;而東部沿海區域多分布化工醫藥、化纖橡塑、皮革制品等行業����,不同行業由于其工藝過程的差異���,遺留場地中污染物的性質、影響污染物存在的因素��、污染物遷移的影響以及潛在的污染區域等都有所不同�。

產業前景:近年來,中國環境污染問題日益突出��,工業污染場地修復項目逐年增多���,資金總量也逐年遞增,并逐步形成產業規模�����。雖行業前景廣闊����,但發展過程中依然面臨許多問題,資金來源仍是制約我國修復行業發展的主要瓶頸。修復項目主要分布在工業相對集中�、城市化水平較高�、土地開發價值較大的一線及省會城市��,而一些經濟發展水平相對落后的城市

相關工作還尚未開展�����。在修復技術應用方面,與美國相比差距明顯,且以異位修復技術為主,氣相抽提及生物修復等技術的應用比例相對較低�����。從總體而言����,我國的污染場地修復行業還處于起步階段。鑒于目前我國污染場地修復行業發展態勢����,我們對行業未來發展提出如下建議:

(1)逐步解決和豐富資金來源問題,增強資金籌措機制����,創新多元化商業模式�。充分借鑒國外污染場地修復的經驗�,建立全場地污染責任界定體系和追責制度,本著“誰污染�����,誰治理”���、“誰投資���,誰受益”的原則落實相關責任主體��,創新融資機制�,多渠道建立污染場地修復專項資金��,鼓勵社會資本�、民間資本參與污染場地治理�。《土壤污染防治行動計劃》明確指出通過政府和社會資本合作(PPP)模式��,發揮財政資金撬動功能�����,帶動更多社會資本參與土壤污染防治��。

(2)對國外先進成熟的修復技術,通過引進吸收消化再創新的方式���,研發適應我國國情的具有自主知識產權的實用型技術。對照歐美等發達國家�,加大原位修復技術的研發及工程實踐力度�����,如原位氣相抽提�����、生物修復等技術�����,發展能適用于不同場地條件���、污染類型及程度����,并綜合考慮土壤與地下水總體修復效果和未來土地利用規劃的綜合修復技術體系����。